Yo nunca he se mbrado un árbol. He visto crecer algunos de ellos, los he contemplado cuando florecen y también coseché y comí de sus frutos, pero nunca me he regalado el privilegio de plantar uno. Sembrar árboles debe ser una tarea cotidiana en la vida de las personas porque además del simbolismo y el carácter espiritual que envuelve la actividad por sí misma, es hoy, una urgencia para nuestro medio ambiente.

mbrado un árbol. He visto crecer algunos de ellos, los he contemplado cuando florecen y también coseché y comí de sus frutos, pero nunca me he regalado el privilegio de plantar uno. Sembrar árboles debe ser una tarea cotidiana en la vida de las personas porque además del simbolismo y el carácter espiritual que envuelve la actividad por sí misma, es hoy, una urgencia para nuestro medio ambiente.

Yo crecí en una de esas casas de grandes patios que todavía perduran en el barrio de San Román, muchos de mis juegos se realizaban en torno a los árboles que ahí crecían, recuerdo uno viejo de zapote y otros más de huaya, guayaba, naranja agria, guanábana y anona; había también un árbol que daba unos frutos redondos, pequeños y olorosos conocidos con el nombre maya de koloc, un alegre limonero y en la parte final del patio un saramuyo. Entre todos ellos llenaban de sombra el patio y la cocina de frutas frescas.

Resulta fácil adivinar que yo no sembré ninguno de esos árboles, de hecho, ellos ya daban frutos cuando mi madre era una niña. Quizá fueron sembrados por mi abuela o por la bisabuela, quizá por alguien anterior a ellas. Finalmente eso no es lo importante, lo trascendente es que una persona depositó una semilla que germinó o plantó una rama que creció y se transformó en un árbol que alimentó y protegió a otras generaciones.

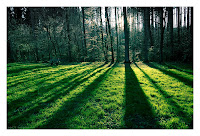

Por eso considero que sembrar un árbol es una tarea anónima, es precisamente de ese anonimato de donde brota su carácter espiritual, profundo y filosófico; se siembra para la posteridad, para que otros cosechen los frutos de tu esfuerzo, tu dedicación y entusiasmo. Para que alguien que tal vez nunca conocerás se apoye en su tronco y resguardado a su sombra encuentre el aliento y las fuerzas para retomar el camino de su vida.

De esa esencia espiritual y casi religiosa están invadidos los patios de nuestras casas, esa es la energía que habita nuestros parques y todos los espacios que albergan a aquel árbol que alegra nuestra vista, adorna nuestra ciudad y purifica el aire que respiramos. De esa naturaleza están llenos nuestros patios íntimos y personales.

Y sin embargo, mi vida va transcurriendo inexorable y placidamente sin que en ningún instante de ella me halla permitido la gracia, el encanto y la magia de plantar un arbolito; eso me parece una grave omisión y una seria incongruencia para alguien que, desde hace muchos años, ha estado en la búsqueda constante de sentirse parte integral de su entorno natural.

Por ello, la idea de s embrar un árbol y con ello hacer coherente mis acciones con esa parte importante de mis creencias y pensamientos, ha ido creciendo. El detonante final de la decisión fue conocer la costumbre de una familia ficticia que protagonizó una historia en la televisión.

embrar un árbol y con ello hacer coherente mis acciones con esa parte importante de mis creencias y pensamientos, ha ido creciendo. El detonante final de la decisión fue conocer la costumbre de una familia ficticia que protagonizó una historia en la televisión.

Ellos representaban los cambios definitivos en la vida de cada miembro de la familia sembrando un árbol, de tal manera que su enorme jardín estaba poblado por los árboles que simbolizaban cada nacimiento y cada matrimonio, la llegada a la mayoría de edad o simplemente el hecho de haber conocido al amor de sus vidas. Igualmente plantaban un árbol con motivo de la creación de alguna empresa o la compra de alguna propiedad que revistiera particular importancia para la historia familiar.

Esa tradición (con todo lo ficticia que resulta) encierra una enorme trascendencia y un carácter casi místico al materializar las transformaciones intangibles en la vida de una persona. Si ligas el instante en que inicia tu matrimonio o el nacimiento de un hijo con el momento en que siembras un árbol, podrás ver claramente su crecimiento, su fortalecimiento y su continua renovación y amarás a ese árbol por su representación emocional más que por su carácter natural.

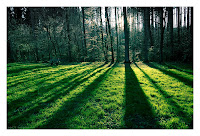

Por eso, haciendo eco de esa costumbre y porque son tres mis hijos, voy a sembrar tres árboles. Serán tres árboles que den muchas flores y muchas frutas, cuidaré que estén en una tierra generosa y fértil, pondré especial empeño en que tengan raíces profundas y tan fuertemente adheridas al suelo que mis arbolitos podrán estremecerse por los vientos de la vida pero nunca serán derribados; y con la confianza de su fortaleza, sus ramas podrán elevarse orgullosas, plenas y serenas hasta acariciar las estrellas y el cielo.

Y cuando vea a mis árboles ya crecidos, colmados de sus frutas y sus nidos, ben decidos por la fuerza divina de quien creó la naturaleza y todas las cosas, sabré que he trascendido a mi misión y que he dejado semillas buenas que germinarán aún cuando yo ya no esté aquí.

decidos por la fuerza divina de quien creó la naturaleza y todas las cosas, sabré que he trascendido a mi misión y que he dejado semillas buenas que germinarán aún cuando yo ya no esté aquí.

mbrado un árbol. He visto crecer algunos de ellos, los he contemplado cuando florecen y también coseché y comí de sus frutos, pero nunca me he regalado el privilegio de plantar uno. Sembrar árboles debe ser una tarea cotidiana en la vida de las personas porque además del simbolismo y el carácter espiritual que envuelve la actividad por sí misma, es hoy, una urgencia para nuestro medio ambiente.

mbrado un árbol. He visto crecer algunos de ellos, los he contemplado cuando florecen y también coseché y comí de sus frutos, pero nunca me he regalado el privilegio de plantar uno. Sembrar árboles debe ser una tarea cotidiana en la vida de las personas porque además del simbolismo y el carácter espiritual que envuelve la actividad por sí misma, es hoy, una urgencia para nuestro medio ambiente.Yo crecí en una de esas casas de grandes patios que todavía perduran en el barrio de San Román, muchos de mis juegos se realizaban en torno a los árboles que ahí crecían, recuerdo uno viejo de zapote y otros más de huaya, guayaba, naranja agria, guanábana y anona; había también un árbol que daba unos frutos redondos, pequeños y olorosos conocidos con el nombre maya de koloc, un alegre limonero y en la parte final del patio un saramuyo. Entre todos ellos llenaban de sombra el patio y la cocina de frutas frescas.

Resulta fácil adivinar que yo no sembré ninguno de esos árboles, de hecho, ellos ya daban frutos cuando mi madre era una niña. Quizá fueron sembrados por mi abuela o por la bisabuela, quizá por alguien anterior a ellas. Finalmente eso no es lo importante, lo trascendente es que una persona depositó una semilla que germinó o plantó una rama que creció y se transformó en un árbol que alimentó y protegió a otras generaciones.

Por eso considero que sembrar un árbol es una tarea anónima, es precisamente de ese anonimato de donde brota su carácter espiritual, profundo y filosófico; se siembra para la posteridad, para que otros cosechen los frutos de tu esfuerzo, tu dedicación y entusiasmo. Para que alguien que tal vez nunca conocerás se apoye en su tronco y resguardado a su sombra encuentre el aliento y las fuerzas para retomar el camino de su vida.

De esa esencia espiritual y casi religiosa están invadidos los patios de nuestras casas, esa es la energía que habita nuestros parques y todos los espacios que albergan a aquel árbol que alegra nuestra vista, adorna nuestra ciudad y purifica el aire que respiramos. De esa naturaleza están llenos nuestros patios íntimos y personales.

Y sin embargo, mi vida va transcurriendo inexorable y placidamente sin que en ningún instante de ella me halla permitido la gracia, el encanto y la magia de plantar un arbolito; eso me parece una grave omisión y una seria incongruencia para alguien que, desde hace muchos años, ha estado en la búsqueda constante de sentirse parte integral de su entorno natural.

Por ello, la idea de s

embrar un árbol y con ello hacer coherente mis acciones con esa parte importante de mis creencias y pensamientos, ha ido creciendo. El detonante final de la decisión fue conocer la costumbre de una familia ficticia que protagonizó una historia en la televisión.

embrar un árbol y con ello hacer coherente mis acciones con esa parte importante de mis creencias y pensamientos, ha ido creciendo. El detonante final de la decisión fue conocer la costumbre de una familia ficticia que protagonizó una historia en la televisión.Ellos representaban los cambios definitivos en la vida de cada miembro de la familia sembrando un árbol, de tal manera que su enorme jardín estaba poblado por los árboles que simbolizaban cada nacimiento y cada matrimonio, la llegada a la mayoría de edad o simplemente el hecho de haber conocido al amor de sus vidas. Igualmente plantaban un árbol con motivo de la creación de alguna empresa o la compra de alguna propiedad que revistiera particular importancia para la historia familiar.

Esa tradición (con todo lo ficticia que resulta) encierra una enorme trascendencia y un carácter casi místico al materializar las transformaciones intangibles en la vida de una persona. Si ligas el instante en que inicia tu matrimonio o el nacimiento de un hijo con el momento en que siembras un árbol, podrás ver claramente su crecimiento, su fortalecimiento y su continua renovación y amarás a ese árbol por su representación emocional más que por su carácter natural.

Por eso, haciendo eco de esa costumbre y porque son tres mis hijos, voy a sembrar tres árboles. Serán tres árboles que den muchas flores y muchas frutas, cuidaré que estén en una tierra generosa y fértil, pondré especial empeño en que tengan raíces profundas y tan fuertemente adheridas al suelo que mis arbolitos podrán estremecerse por los vientos de la vida pero nunca serán derribados; y con la confianza de su fortaleza, sus ramas podrán elevarse orgullosas, plenas y serenas hasta acariciar las estrellas y el cielo.

Y cuando vea a mis árboles ya crecidos, colmados de sus frutas y sus nidos, ben

decidos por la fuerza divina de quien creó la naturaleza y todas las cosas, sabré que he trascendido a mi misión y que he dejado semillas buenas que germinarán aún cuando yo ya no esté aquí.

decidos por la fuerza divina de quien creó la naturaleza y todas las cosas, sabré que he trascendido a mi misión y que he dejado semillas buenas que germinarán aún cuando yo ya no esté aquí.Sembremos árboles, muchos árboles, reforestemos este planeta y al mismo tiempo llenemos de naturaleza nuestros corazones, nuestros espíritus y nuestras vidas. Lo peor que puede suceder es que transformemos al mundo haciéndolo más verde y más hermoso para todos.